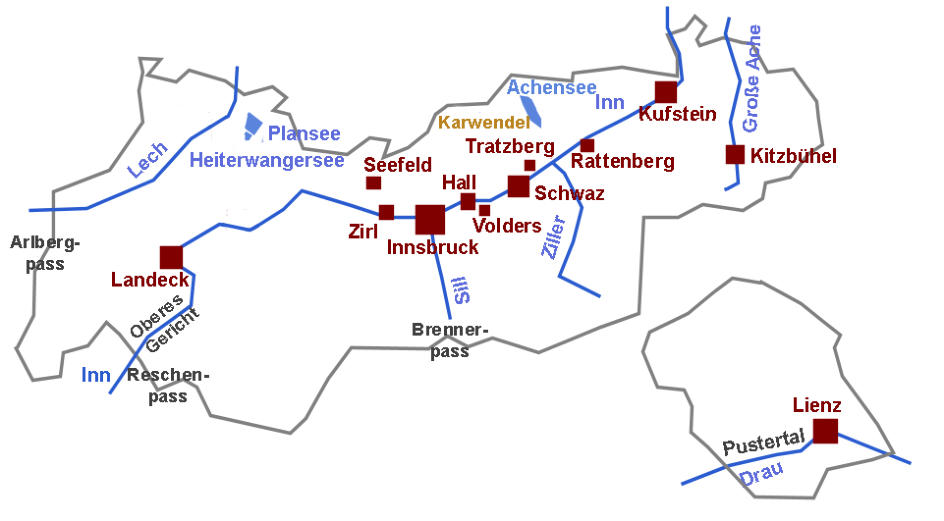

Maximilian und Tirol

Orte und Gebiete in Tirol

Es gibt noch zahlreiche Erinnerungen in Tirol an den großen Kaiser. Einige

davon sollen hier kurz besprochen werden.

Wenn Sie auf einen der rot geschriebenen Namen bzw. auf eine der drei

Seenbezeichnungen klicken, erfahren Sie mehr über den Bezug, den

Maximilian zu diesem Ort bzw. See hatte.

- Jugend und Erziehung

- Zeit in Burgund

- Maria von Burgund

- Wahl zum deutschen König - 1486

- Erwerb Tirols - 1490

- Wiedererlangung der östlichen Erbländer

- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne

- Nachfolge im Reich - Reichsreformen

- Türkeneinfälle - Politik in Italien

- Bianca Maria Sforza

- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit

- Italienfeldzug 1496

- Weitere Rückschläge

- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz

- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg

- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne

- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich

- Kaiserproklamation in Trient - 1508

- Der Kaiser-Papst-Plan

- Italienkriege - Französisches Bündnis

- Ausgang der Italienkriege

- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis

- Letzte Lebensjahre

- Tod und Beisetzung

- Regierungsantritt 1490

- Regierung - Neuordnung

- Postlinie

- Hof in Innsbruck

- Hofleben

- Innsbruck vor Maximilian

- Innsbruck um 1500

- Turniere in Innsbruck

- Kunst in Innsbruck

- Musik am Hof

- Maximilians letzter Besuch

- Maximilians Tod in Wels

- Bianca Maria Sforza

- Plattnereien

- Gusshütten

- Ewiges Gedächtnis

- Hofburg

- Wappenturm

- Zeughaus an der Sill

- Goldenes Dachl

- Hofkirche und leeres Grabmal

- Quaternionenadler

- Altstadthäuser

- Erinnerungen im Überblick

- Figuren im Überblick

- Albrecht I. - Herzog, König

- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme

- Albrecht II. - König

- Albrecht IV. - Graf von Habsburg

- Artus - König England

- Bianca Maria Sforza

- Chlodwig - König

- Elisabeth von Görz-Tirol

- Elisabeth von Ungarn und Böhmen

- Ernst der Eiserne - Herzog

- Ferdinand von Aragon - König

- Friedrich III. - Kaiser

- Friedrich IV. - Herzog - Tirol

- Gottfried von Bouillon

- Johann von Portugal - König

- Johanna die Wahnsinnige - Spanien

- Karl der Kühne - Herzog, Burgund

- Kunigunde - Erzherzogin

- Leopold III. - Markgraf, Babenberger

- Leopold III. - Herzog - Tirol

- Margarethe von Österreich

- Maria von Burgund

- Philipp der Gute - Herzog, Burgund

- Philipp der Schöne - Herzog

- Rudolf von Habsburg - König

- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog

- Theoderich - König, Ostgoten

- Zimburgis von Masowien

- Figuren Habsburger - Einordnung

- Babenberger und Österreich

- Habsburger und Österreich

- Geschichte Tirols bis 16. Jh.

- Habsburg und Burgund

- Habsburg und Spanien

- Heiliges Römisches Reich

- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog

- Erblande-Stammlande-Vorlande

- Kronen

- Wappen

- Orden vom Goldenen Vlies

- Privilegium minus - maius

- Vorlande - Vorderösterreich

- Eheverträge - Heirat - Kinder

- Figuren - Mode der Damen

- Figuren - Rüstungen der Herren

- Figuren - Porträtgenauigkeit

- Maximilian im Porträt (A. Dürer)

- Maximilian - Familienporträt

- Habsburgerstammbaum - Tratzberg

- Maximilian und die Kunst

- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et

commodo ut. Reprehenderit

enim nisi voluptate, nostrud

irure mollit ullamco nulla

dolore in? Non ad dolore, in

incididunt irure exercitation

ut dolore fugiat ullamco

ipsum et sunt labore duis

nulla pariatur enim. Irure

culpa aliqua, sunt, nisi dolor

consectetur veniam

cupidatat non nostrud

laboris culpa. Nisi esse, sint,

enim esse est sed cupidatat

sit elit.

Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut

officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum

quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat

non duis.

Exercitation consectetur sunt pariatur

Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor

eu eiusmod lorem 2013

SIMPLICITY

Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt

irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore

consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim

culpa duis consequat cupidatat do.

Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis

aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in

nostrud mollit enim velit in. Ullamco non

exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam

dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua

nulla enim ut.

Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,

esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad

anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint

tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet

pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.

- HOME

- max-jugend-erziehunjg

- max-burgund

- vorlage-01

- max-maria-burgund

- max-wahl-dt-koenig

- max-erwerb-tirol

- max-wiedere-oestl-erblaender

- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne

- max-nachfolge-reich

- max-tuerken-italien

- max-hochzeit-bianca-maria-sforza

- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit

- max-italienfeld-1496

- max-weitere-rueckschlaege

- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz

- max-bayerische-erbfolgekrieg

- max-ungarn-heiratsplaene

- max-tod-philipps

- max-trient

- max-kaiser-papst

- max-italienkriege-franz-buendnis

- max-ausgang-italienkriege

- max-osten-doppelverloebnis

- max-letzte-jahre

- max-tod-beisetzung

- max-tirol-bedeutung

- max-jagd

- max-jagd-arten

- max-jagd-waffen-hunde

- max-tirol-vergroesserung

- max-tirol-landlibell

- max-tirol-bodenschaetze

- max-tirol-grafschaft

- max-tirol-orte

- max-ibk-regierungsantritt

- max-ibk-regierung-neuordnung

- vorlage-experimentier-01

- max-ibk-post

- max-ibk-hof

- max-ibk-hofleben

- max-ibk-ibk-vor-max

- max-ibk-um-1500

- max-ibk-turniere

- max-ibk-kunst

- Max-ibk-kunst-a

- max-ibk-musik

- max-ibk-letzter-besuch

- max-ibk-tod-wels

- hofki-baugeschichte

- max-ibk-bianca-sforza

- max-ibk-plattnereien

- max-ibk-gusshuetten

- max-ibk-gedechtnus

- max-ibk-hofburg

- max-ibk-wappenturm

- max-ibk-zeughaus-sill

- max-ibk-goldenes-dachl

- max-ibk-hofkirche

- max-ibk-quaternionenadler

- max-ibk-altstadthaeuser

- max-ibk-erinnerungen

- ergaenz-figuren-habsb-einordnung

- hofki-aussen

- grabmal-ideen-vorbilder

- ergaenz-babenberger

- ergaenz-habsburger

- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh

- ergaenz-habsb-burgund

- ergaenz-habsb-spanien

- ergaenz-heiliges-roemisches-reich

- ergaenz-kaiser-koenig-eh

- ergaenz-erblande-stammlande

- ergaenz-kronen

- ergaenz-wappen

- ergaenz-goldenes-vlies

- ergaenz-priv-minus-maius

- ergaenz-vorderoesterreich

- ergaenz-ehevertraege-heirat

- ergaenz-figuren-mode-frauen

- erganz-figuren-ruestungen-maenner

- erganz-figuren-portraet

- ergaenz-max-portrait

- ergaenz-familienportrait

- ergaenz-tratzberg-stammbaum

- Erganz-figuren-portraet-a

- ergaenz-max-kunst

- ergaenz-theurdank-etc

- figuren-bianca-maria

- grabmal-programm-figuren

- grabmal-aussage

- grabmal-geplantes-aussehen

- grabmal-planung

- grabmal-gusshuetten

- grabmal-heilige

- grabmal-antike-kaiser

- grabmal-hochgrab

- grabmal-marmorreliefs

- grabmal-gitter

- figuren-uebersicht

- figuren-chlodwig

- figuren-friedrich-leere-tasche

- figuren-ferdinand-aragon

- figuren-graf-albrecht-4

- figuren-albrecht-5-koenig-2

- figuren-johanna-wahnsinnige

- figuren-rudolf-habsburg-koenig

- figuren-zimburgis

- figuren-ernst-eiserne

- figuren-leopold-3-herzog

- figuren-markgraf-leopold-3-hlge

- figuren-artus

- figuren-johann-portugal

- figuren-theoderich

- figuren-albrecht-2-weise-lahme

- figuren-gottfried-bouillon

- figuren-albrecht-1-koenig

- figuren-elisabeth-goerz-tirol

- figuren-elisabeth-ungarn

- figuren-kunigunde

- figuren-philipp-gute-burgund

- figuren-karl-kuehne-burgund

- figuren-friedrich-4-leer-tasche

- figuren-sigmund-muenzreiche

- figuren-kaiser-friedrich-3

- figuren-philipp-schoene

- figuren-maria-burgund

- figuren-margarete-oesterreich

- schueler-vorlage-leer-01

- schueler-grundstufe-willkommen

- schueler-grundstufe-maximilian

- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche

- schueler-grundstufe-grosse-figuren

- schueler-grundstufe-grabmal-leer

- schueler-grundstufe-zwei-frauen

- schueler-grundstufe-kinder

- schueler-grundstufe-friedrich-4

- schueler-grundstufe-sigmund

- schueler-grundstufe-max-tirol

- schueler-grundstufe-max-innsbruck

- schueler-grundstufe-zusammenfassung

- schueler-mittelstufe-willkommen

- schueler-mittelstufe-maximilian

- schueler-mittelstufe-habsburg

- schueler-mittelstufe-mx-frauen

- schueler-mittelstufe-max-kinder

- schueler-mittelstufe-max-tirol

- schueler-mittelstufe-max-innsbruck

- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche

- schueler-mittelstufe-figuren

- Schueler-mittelstufe-figuren-a

- schueler-mittelstufe-grabmal

- schueler-mittelstufe-friedrich-4

- schueler-mittelstufe-sigmund

- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle

- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine

- schueler-ueberblick-basistext

- schueler-ueberblick-standardtext

- schueler-ueberblick-expertentext

- lehrer-willkommen

- lehrer-vorlage-leer

- lehrer-kopiervorlagen

- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche

- lehrer-be-unterricht

- hofki-leer-vorlage

- hofki-innen-gesamt

- hofki-altarraum

- hofki-altaere

- hofki-grabmaeler-denkmaeler

- hofki-besonderheiten

- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum

- hofki-silberne-kapelle

- imnpressum-literatur

- spiele-puzzles

- spiele-verschiedenes